近日,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室植物生殖發(fā)育和大豆種質(zhì)創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)王應(yīng)祥教授課題組在Plant, Cell & Environment(中科院一區(qū)Top期刊)上在線發(fā)表了題為“Proteomic, Transcriptomic, Biochemical and Physiological Investigations Shed Light on Responses to Low Temperature Stress in Two Contrasting Soybean Varieties”的文章,揭示了兩個(gè)我國(guó)南北方代表性大豆品種華夏3號(hào)和黑河43號(hào)在低溫脅迫下的差異性應(yīng)答機(jī)制。相關(guān)研究為大豆耐寒品種的選育提供了理論依據(jù)和分子資源。

南北大豆品種抗寒機(jī)制揭示:華夏3號(hào)為何“更抗凍”?

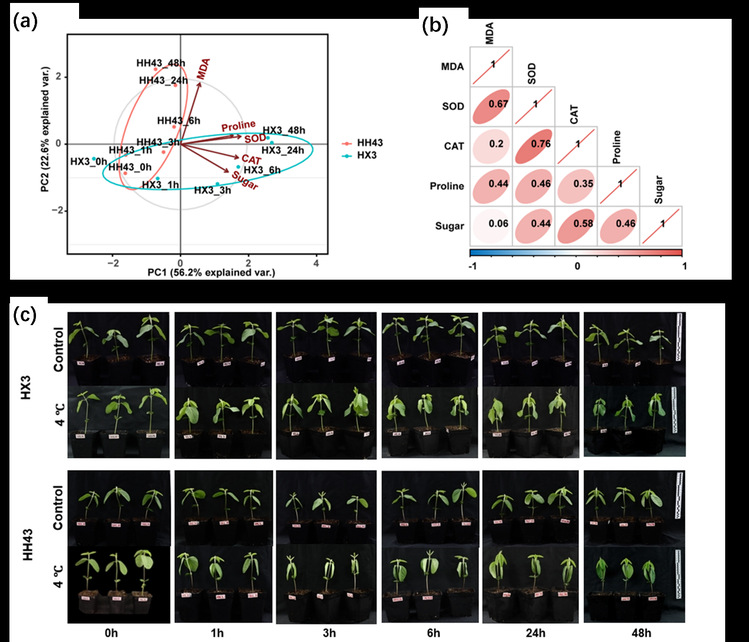

研究團(tuán)隊(duì)通過植物形態(tài)、生理生化指標(biāo)以及轉(zhuǎn)錄組與蛋白質(zhì)組多組學(xué)綜合分析,揭示了兩個(gè)大豆品種在低溫脅迫下的差異性應(yīng)答機(jī)制。研究對(duì)象為我國(guó)南北兩個(gè)代表性大豆品種:來自東北地區(qū)的黑河43(HH43)和來自華南地區(qū)的華夏3號(hào)(HX3)。雖然傳統(tǒng)認(rèn)知上北方品種應(yīng)更耐寒,但實(shí)驗(yàn)卻發(fā)現(xiàn),華夏3號(hào)在4℃低溫處理下的表現(xiàn)更為出色,不僅葉片萎蔫延遲,且抗氧化能力更強(qiáng),顯示出顯著的抗寒優(yōu)勢(shì)。

從“快反應(yīng)”到“穩(wěn)應(yīng)對(duì)”:南北品種策略迥異

研究表明,黑河43號(hào)在低溫脅迫初期快速啟動(dòng)基因表達(dá),1小時(shí)內(nèi)葉片就出現(xiàn)萎蔫,但整體應(yīng)答較短暫且易受損。而華夏3號(hào)則呈現(xiàn)“慢熱型”,直到6小時(shí)后才有明顯癥狀,但整體冷響應(yīng)更持久,尤其在低溫脅迫24h和48h后,其抗寒相關(guān)基因和蛋白仍大量上調(diào),維持細(xì)胞代謝和穩(wěn)態(tài)能力更強(qiáng)。生理檢測(cè)發(fā)現(xiàn),華夏3號(hào)在低溫脅迫下表現(xiàn)出更低的氧化傷害,且呈現(xiàn)出更高水平的抗氧化酶活性以及滲透調(diào)節(jié)能力,表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗寒適應(yīng)性。

圖1. 大豆品種HX3與HH43在低溫脅迫下的形態(tài)及生理響應(yīng)

大豆冷響應(yīng)的潛在控制因子有哪些?

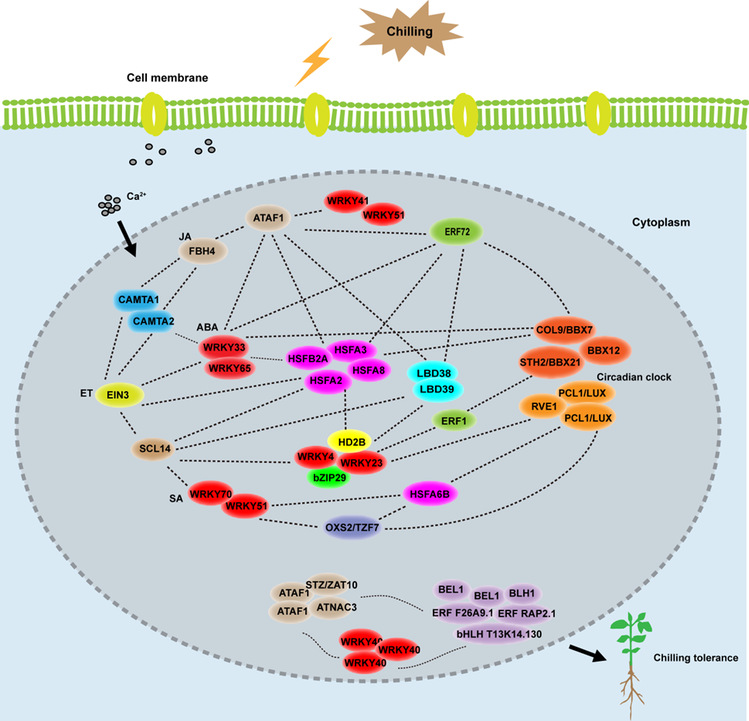

基于加權(quán)共表達(dá)網(wǎng)絡(luò)分析(WGCNA),研究人員發(fā)現(xiàn)華夏3號(hào)中與冷響應(yīng)正相關(guān)的關(guān)鍵模塊在低溫脅迫下顯著激活,模塊中大量基因顯著上調(diào)。進(jìn)一步通過相關(guān)模塊中基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建(GRN)鑒定出潛在關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子,如CAMTA2、WRKY33、ATAF1、ERF72和bZIP29。這些轉(zhuǎn)錄因子不僅在華夏3號(hào)中明顯上調(diào)表達(dá),而且與冷應(yīng)答、氧化還原調(diào)控、糖代謝等通路密切相關(guān)。分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證了ATAF1對(duì)其靶基因(如MPK3、BTB-A2.1等)的正負(fù)調(diào)控功能,為后續(xù)功能研究和分子育種提供了直接證據(jù)。蛋白質(zhì)組學(xué)分析顯示,華夏3號(hào)在蛋白質(zhì)水平的應(yīng)答也更為活躍,在6小時(shí)和48小時(shí)低溫處理后,大量與能量代謝、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)和抗氧化相關(guān)的冷應(yīng)答蛋白質(zhì)上調(diào),涉及谷胱甘肽代謝、脂肪酸代謝等關(guān)鍵通路。而響應(yīng)的黑河43號(hào)僅有少量蛋白參與冷脅迫響應(yīng)過程。

南方種質(zhì)更耐寒?

華夏3號(hào)雖然來源于南方溫暖地區(qū),卻比北方品種更耐寒。研究人員推測(cè),這可能與華南地區(qū)在氣候溫度上的大幅波動(dòng)和復(fù)雜環(huán)境壓力有關(guān),促使在長(zhǎng)期進(jìn)化中形成了更強(qiáng)的溫度適應(yīng)能力。大豆被認(rèn)為起源于中國(guó)溫帶的黃淮海流域,并逐漸被馴化到其他地區(qū)。中國(guó)東北地區(qū)實(shí)行一年一季的種植制度(春播秋收),大豆種子在發(fā)芽階段對(duì)低溫極為敏感,春季低溫容易導(dǎo)致種子腐爛。因此,北方優(yōu)良品種通常在萌發(fā)期具有較強(qiáng)的抗寒能力。相比之下,南方大豆的種植由于氣候和耕作制度的不同而具有靈活性,例如在廣東地區(qū),3月春播,6月收獲,7月夏播,10月收獲。由于華南氣候變化較大,倒春寒、高溫、臺(tái)風(fēng)和強(qiáng)降雨等極端天氣事件頻發(fā),當(dāng)?shù)卮蠖褂N策略側(cè)重于提高抗逆性和適應(yīng)性。

圖2. 耐寒性差異轉(zhuǎn)錄調(diào)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子作用模型

低溫脅迫信號(hào)通過細(xì)胞膜感知,觸發(fā)Ca2?內(nèi)流并激活鈣信號(hào)響應(yīng)蛋白CAMTA1/CAMTA2。激素信號(hào)通路(如乙烯、茉莉酸)與核心轉(zhuǎn)錄因子WRKY33、WRKY65、EIN3等互作,協(xié)同調(diào)控逆境響應(yīng)基因表達(dá)。生物鐘及光響應(yīng)模塊(如COL9/BBX7、STH2/BBX21、PCL1/LUX)與脅迫網(wǎng)絡(luò)交叉互作,調(diào)控基因表達(dá)的晝夜節(jié)律性。熱激因子家族(HSFA2、HSFA6B、HSFA8、HSFC1)通過激活熱激蛋白表達(dá),緩解低溫誘導(dǎo)的蛋白錯(cuò)誤折疊損傷。WRKY家族成員(WRKY33、WRKY65、WRKY40、WRKY70)通過結(jié)合W-box順式元件,調(diào)控逆境相關(guān)基因表達(dá)以增強(qiáng)耐寒性。乙烯響應(yīng)因子(ERF72、RAP2.1、F26A9.1)整合乙烯信號(hào),通過調(diào)控下游逆境基因提升脅迫耐受性。bZIP/MYB家族(如bZIP29、MYB相關(guān)因子)通過互作調(diào)控核心脅迫與發(fā)育通路。上述轉(zhuǎn)錄因子通過形成多層次調(diào)控網(wǎng)絡(luò),整合低溫信號(hào)、內(nèi)源激素及生物鐘節(jié)律,最終協(xié)調(diào)基因表達(dá)重編程與生理響應(yīng),賦予植物低溫生存適應(yīng)性。

本研究為大豆抗寒育種提供了系統(tǒng)性數(shù)據(jù)資源和寶貴的分子靶點(diǎn)。未來,研究團(tuán)隊(duì)計(jì)劃進(jìn)一步深入挖掘關(guān)鍵調(diào)控因子的功能,通過基因編輯等手段推動(dòng)抗寒基因的定向改良與精準(zhǔn)導(dǎo)入,培育廣適應(yīng)性大豆種質(zhì),加快“北豆南移”戰(zhàn)略實(shí)施步伐。

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)博士生Birra Bukhari和郭長(zhǎng)奎教授為論文共同第一作者,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室、南方大豆創(chuàng)新研究院王應(yīng)祥教授和青年研究員方圓為論文共同通訊作者。該研究得到了嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、第九批“珠江人才計(jì)劃”植物減數(shù)分裂重組和種質(zhì)資源創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)以及國(guó)家自然科學(xué)基金的支持。

相關(guān)論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pce.15492

文圖/生命科學(xué)學(xué)院