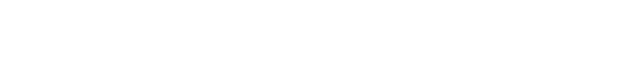

天文臺(tái)為灰色三層高水泥建筑,在入口大門的西側(cè)下方有一連州青石碑“中華民國二十五年十一月十一日天文臺(tái)奠基于此 校長鄒魯書”,上方橫額書有繁體“天文臺(tái)”三字。建筑體東西對(duì)稱,大門中開,第三層在大門之上兩側(cè)建有兩個(gè)圓頂“蘑菇”狀建筑,方便放置天文望遠(yuǎn)鏡。整個(gè)建筑保存完好,設(shè)計(jì)者為廣東著名建筑師鄭校之。

天文臺(tái)于1936年11月11日奠基,1938年建成,是國立中山大學(xué)所建三座天文臺(tái)中的第二座。第一座天文臺(tái)于1929年6月在越秀中路老中大校園建成,第三座建于抗戰(zhàn)時(shí)坪石中大校本部。中大天文臺(tái)是中國人自主建設(shè)的第一個(gè)現(xiàn)代天文臺(tái),有“廣東第一”“中國第二”之稱。

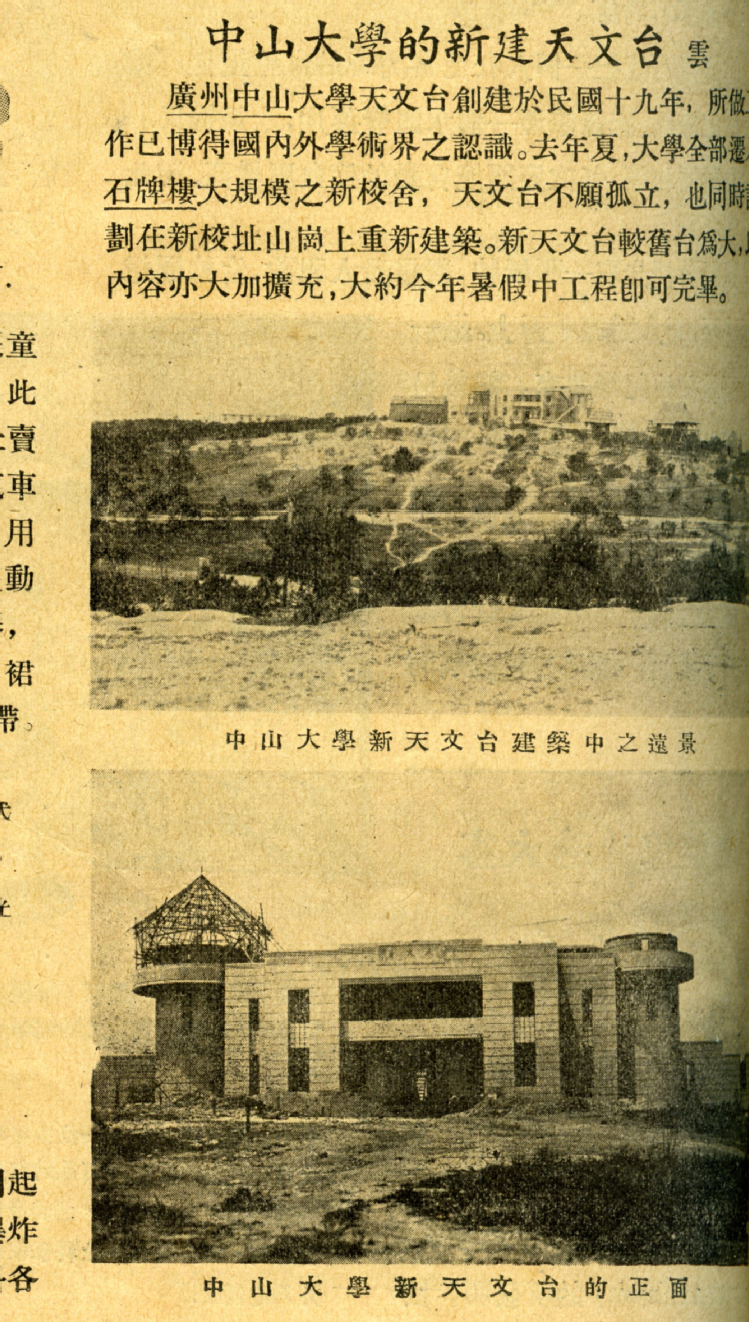

天文臺(tái)的倡建者是第三任中大校長、留法天文學(xué)博士張?jiān)啤?/span>1935年,國立中山大學(xué)石牌五山新校區(qū)落成,在張?jiān)瞥h下,再建新天文臺(tái)于新校園的高崗之上,面積為舊臺(tái)4倍。建成后因日軍入侵,廣州淪陷,中大先后搬遷至澄江、坪石等地,直到1946年才正式使用。

天文臺(tái)承載了一代天文學(xué)家張?jiān)平淌诩捌涞茏余u儀新、葉叔華、席澤宗、容壽鏗的故事。鄒儀新是張?jiān)朴H自培養(yǎng)的我國第一位女天文學(xué)家,也是亞洲第一位女天文學(xué)家。葉叔華院士畢業(yè)于此并因天文學(xué)研究成就被國際天文學(xué)聯(lián)合會(huì)將一顆小行星命名為“葉叔華星”。席澤宗是中國科技史界的第一位院士,作為天文臺(tái)里大學(xué)生,他在這里寫下《彗星》等一系列天文學(xué)科普作品。1943年畢業(yè)于中大天文系的容壽鏗,1949年任天文臺(tái)臺(tái)長,為天文臺(tái)恢復(fù)使用和南京大學(xué)天文系創(chuàng)建作出突出貢獻(xiàn)。

1952年全國院校調(diào)整,天文系調(diào)入南京大學(xué),天文臺(tái)中儀器資料也同時(shí)運(yùn)去。此后曾作為生物系鈷60輻射中心,現(xiàn)為廣東農(nóng)村政策研究中心辦公樓。