近期,,植物保護學院/綠色農藥全國重點實驗室徐漢虹/張志祥教授團隊,在ACS Nano (1區(qū),影響因子15.8)、Journal of Hazardous Materials (1區(qū),影響因子12.2),、Science of the Total Environment (1區(qū),影響因子8.2)和International Journal of Biological Macromolecules (1區(qū),影響因子7.7)等國際著名期刊上,,發(fā)表了農藥新劑型制備技術和創(chuàng)新應用的研究新成果,在農藥靶向傳遞和非靶標生物安全性研究方面取得了新突破,。針對有害生物的為害特點,,設計制備了多種綠色環(huán)保納米農藥新劑型,開發(fā)出系列農藥精準靶向施藥技術,,研究了對蜜蜂,、蚯蚓和斑馬魚等非靶標生物的影響,,系統(tǒng)性評估了生態(tài)安全性。

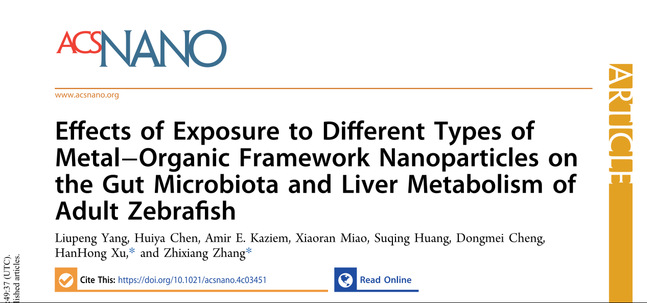

暴露于不同類型的金屬有機框架納米粒子對成年斑馬魚腸道微生物群和肝臟代謝的影響

團隊在國際著名刊物ACS Nano上發(fā)表題為“Effects of Exposure to Different Types of Metal–Organic Framework Nanoparticles on the Gut Microbiota and Liver Metabolism of Adult Zebrafish”的研究論文,。博士研究生楊留鵬為第一作者,、徐漢虹教授和張志祥教授為通訊作者。

金屬有機框架納米顆粒(MOF NP)因其在納米農藥中的潛在用途而受到廣泛關注,。迫切需要進行體內毒理學研究,,以評估這些納米材料對環(huán)境和人類安全的潛在危害。該研究評估了斑馬魚在短時間和長時間暴露于5種MOF NPs后的毒理學反應,。急性毒性試驗結果表明5種MOF NPs對斑馬魚胚胎和成年斑馬魚的毒性順序為Cu-MOF > ZIF-90 > ZIF-8 > Fe-MOF > Zr-MOF,。發(fā)育毒性結果表明暴露于MOF NPs的斑馬魚胚胎出現(xiàn)了孵化延遲、脊柱彎曲,、卵黃囊水腫和死亡現(xiàn)象,,其中Cu-MOF NPs顯示出最高的毒性。

組織病理學分析顯示ZIF-8,、ZIF-90和Cu-MOF NPs引起斑馬魚肝臟腫脹和空泡化,。細胞超微結構顯示ZIF-8、ZIF-90和Cu-MOF NPs嚴重破壞了腸上皮細胞和肝細胞的線粒體結構,。16S rDNA測序數(shù)據顯示所有5個MOF NPs顯著改變了斑馬魚腸道中的優(yōu)勢微生物,,有益細菌Cetobacterium在所有處理組中的豐度顯著減少。Fe-MOF,、ZIF-8,、Zr-MOF和Cu-MOF處理組腸道炎癥微生物標志物變形菌門(Aeromonas, Plesiomonas, Legionella)顯著升高。代謝組學結果顯示花生四烯酸代謝中促炎因子(白三烯E4, 20-羥基二碳四烯酸)水平在所有處理組中顯著降低,,炎癥抑制因子(8,9-環(huán)氧二碳四烯酸)水平在所有處理組中顯著升高,。與氧化應激相關的代謝物,如維生素B6代謝中的谷氨酰胺,、吡哆胺和L-谷氨酸以及其他信號通路中的這些物質顯著減少,,這表明抗氧化劑在肝組織中扮演著重要角色。谷氨酰胺補充可以有效緩解MOF NPs誘導的氧化應激,,對于維持細胞內氧化還原平衡和增強細胞抗氧化能力至關重要,。本研究評估了MOF NPs的毒性,為農業(yè)納米載體對水生生物的安全性提供了理論基礎,。

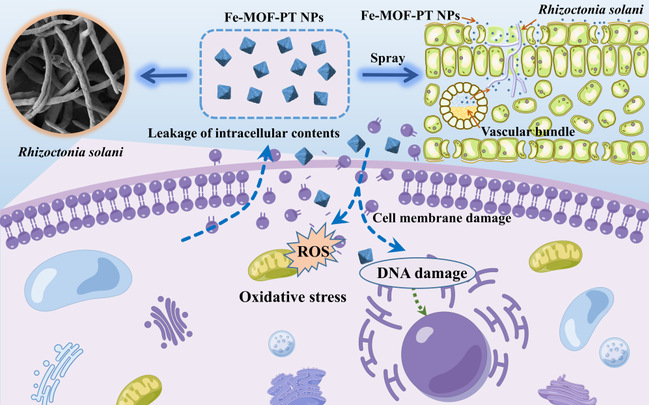

果膠包覆鐵金屬有機框架納米粒子對立枯絲核菌的抑制機制以及誘導水稻防御反應的證據

團隊在國際著名雜志Journal of Hazardous Materials上發(fā)表了題為“Inhibition mechanism of Rhizoctonia solani by pectin-coated iron metal-organic framework nanoparticles and evidence of an induced defense response in rice”的研究論文,。博士研究生楊留鵬為第一作者、徐漢虹教授和張志祥教授為通訊作者,。

近年來,,金屬納米材料(如Ag NPs、CuO NPs,、ZnO NPs和TiO2等)已被用于農業(yè)病蟲害防治,。在這些金屬納米粒子中,,MOF因其優(yōu)異的表面積、高孔隙率,、高藥物負載效率和易于表面功能化而被廣泛用作藥物釋放載體,,并在生物醫(yī)學應用、化學傳感器,、廢水處理和非均相催化領域得到廣泛研究,。

Fe-MOF 的開放結構框架和活性金屬位點提高了其光熱治療和抗菌能力,在醫(yī)療殺菌,、細菌消滅和抗菌劑方面具有重要的應用價值,。該研究報道了果膠包覆的金屬鐵有機骨架納米粒子(Fe-MOF-PT NPs)對水稻紋枯病(RSB)的殺菌活性和抗病潛力。體外抑菌試驗表明,,F(xiàn)e-MOF-PT NPs顯著抑制菌絲生長和細胞核形成,。Fe-MOF-PT NPs吸附于菌絲體表面,通過破壞細胞膜,、線粒體和DNA產生毒性,。非靶向代謝組學分析結果表明,經80 mg/L NPs處理后,,氨基酸及其代謝物,、雜環(huán)化合物、脂肪酸和核苷酸及其代謝物的代謝物均顯著下調,。體內試驗結果表明,,F(xiàn)e-MOF-PT NPs通過抑制菌絲入侵、增強抗氧化酶活性,、激活茉莉酸信號通路和增強光合作用,提高了水稻對水稻紋枯病的抗性,。這些發(fā)現(xiàn)表明 Fe-MOF-PT NPs 作為一種新的RSB病害管理策略具有巨大潛力,,并為植物真菌病害管理提供了新的見解。

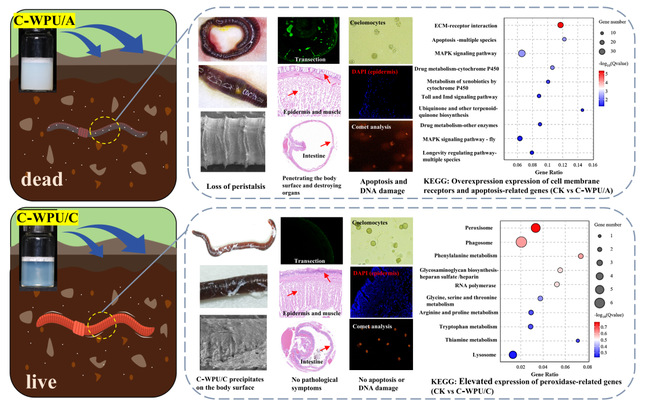

蓖麻油基水性聚氨酯的生態(tài)風險評價:陰/陽離子狀態(tài)對蚯蚓的選擇毒性機理

團隊在國際著名雜志Journal of Hazardous Materials上發(fā)表了題為“Ecological risk assessment of castor oil based waterborne polyurethane: Mechanism of anionic/cationic state selective toxicity to Eisenia fetida”的研究論文,。博士研究生侯瑞權為第一作者,、張志祥教授和張佩文博士后為通訊作者。

陽離子型和陰離子型蓖麻油基水性聚氨酯(C-WPU/A和C-WPU/C)與植物源農藥混合,,增強了植物源農藥的葉面粘附性,、抗淋洗、光降解和貯藏穩(wěn)定性性能,,在農業(yè)上有很大的發(fā)展?jié)摿?。然而,目前還不清楚這些聚氨酯對土壤動物是否有害或有毒,。

基于多水平毒性終點和轉錄組學方法,,研究了C-WPU/A和C-WPU/C對赤子愛勝蚓(Eisenia fetida)的毒性效應,。急性毒性試驗結果表明,C-WPU/A對蚯蚓具有較高的毒性,,而C-WPU/C對蚯蚓幾乎無毒性,。與C-WPU/C相比,C-WPU/A顯著影響蚯蚓的體重,、挖穴能力和產繭率,。C-WPU/ A暴露后,細胞內活性氧(ROS)積累,,過氧化物酶活性異常,,丙二醛(MDA)含量升高。此外,,蚯蚓的組織病理學損傷更為嚴重,,如表皮損傷、空泡化,、縱向肌肉組織紊亂和腸上皮細胞脫落,。在細胞水平上,C-WPU/A誘導的溶酶體損傷,、DNA損傷和細胞凋亡比C-WPU/A更嚴重,。與C-WPU/C相比,C-WPU/A在轉錄水平產生了更多的差異表達基因和豐富的轉錄途徑,。這些通路主要涉及細胞膜信號傳導,、解毒和凋亡。因此,, C-WPU/A作為農藥載體在農業(yè)中應用對蚯蚓的毒害風險更低,。

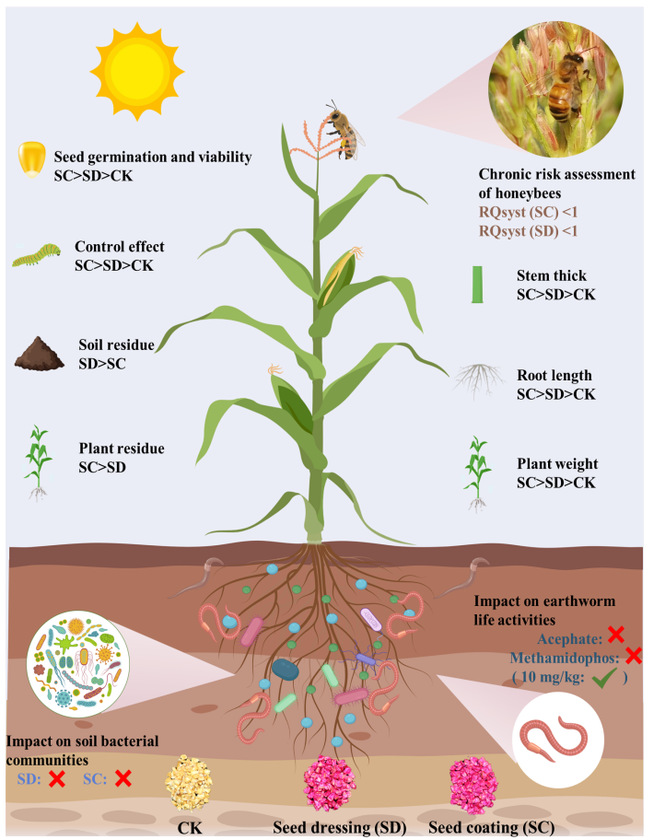

乙酰甲胺磷玉米種子包衣實現(xiàn)精準農業(yè):對蚯蚓、蜜蜂和土壤微生物的安全性評估

團隊在國際著名雜志Science of the Total Environment上發(fā)表了題為“Coating of maize seeds with acephate for precision agriculture: Safety assessment in earthworms, bees, and soil microorganisms”的研究論文,。博士研究生閆文娟為第一作者,、徐漢虹教授和張志祥教授為通訊作者。

在精準農業(yè)中,,乙酰甲胺磷通常被用作種子處理劑(ST),,但其對授粉昆蟲、蚯蚓和土壤微生物的影響仍不清楚,。本研究旨在比較乙酰甲胺磷拌種(SD)和種子包衣(SC)處理后對玉米生長及害蟲防控的影響,,并評估其對蜜蜂、蚯蚓和土壤微生物的潛在風險,。此外,,在溫室中對用乙酰甲胺磷處理過的玉米種子進行了后續(xù)研究,以評估玉米的生長過程和殺蟲劑的消散動態(tài),。

研究結果表明,,玉米植株對乙酰甲胺磷(SC)的吸收和轉運能力較強,,因此土壤中的殘留量較低。但是,,土壤中高濃度的乙酰甲胺磷代謝物會對蚯蚓的體重產生負面影響,,而乙酰甲胺磷本身則不會。經測定,,蜜蜂接觸乙酰甲胺磷ST的潛在風險較低,,但觀察到了劑量依賴性影響。此外,,與對照組相比,,乙酰甲胺磷ST對土壤細菌群落的多樣性和豐度沒有顯著影響。本研究表明SC比SD對蜜蜂和非目標土壤生物更安全,,且為玉米種子乙酰甲胺磷SD和SC的吸收和轉運提供了理論基礎,。施藥土壤中的蚯蚓能夠保持正常的生物活動,土壤細菌群落多樣性也得以保留,。不過,,在目前的研究中,乙酰甲胺磷對地下水和水生生物的影響仍需開展進一步的研究,。盡管如此,,本研究仍具有一定的參考價值,為今后研究和開發(fā)在害蟲管理中的SC應用以及評估生態(tài)安全性提供了依據,。

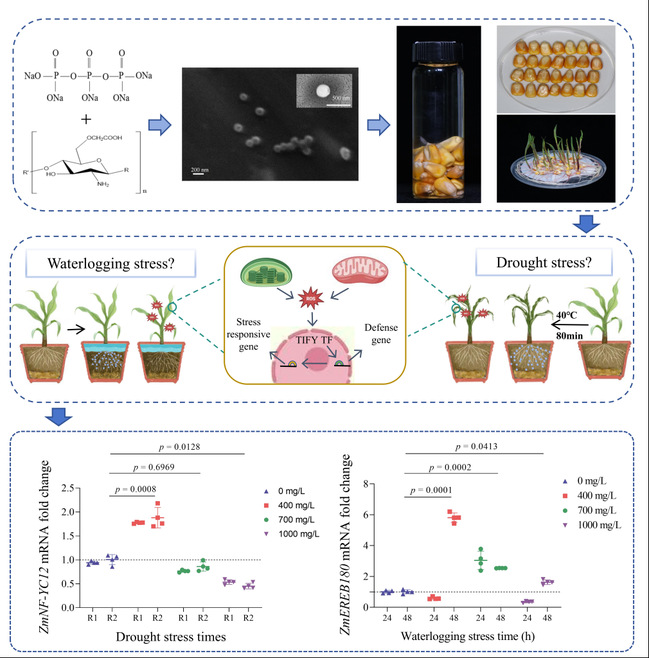

O-羧甲基殼聚糖納米顆粒: 提高玉米幼苗抗水脅迫能力的新方法

團隊在國際著名雜志International Journal of Biological Macromolecules上發(fā)表了題為“O-Carboxymethyl chitosan nanoparticles: A novel approach to enhance water stress tolerance in maize seedlings”的研究論文,。以博士研究生吳豪為第一作者、張志祥教授為通訊作者,。

水脅迫是一種重要的非生物脅迫因素,,將嚴重影響作物的生長和產量,對糧食安全構成威脅,。盡管納米顆粒(NPs)在提高植物抗逆性方面具有廣闊的潛力,,但利用O-Carboxymethyl Chitosan 納米顆粒(O-CMC-NPs)緩解玉米水分脅迫的確切機制仍不明確。在本研究中,,合成了一種O-CMC-NPs 并深入研究了它們緩解玉米幼苗水脅迫(澇和旱)的能力。結構表征顯示,,O-CMC-NPs 呈球形,,大小約為 200 nm。值得注意的是,,這些 NPs 在種子胚和根尖附近積聚,,導致鮮重和干重大幅增加。對水脅迫的玉米幼苗施用 O-CMC-NPs 能顯著提高葉綠素含量和各種抗氧化酶(SOD,、CAT,、POD,、PPO)的活性。相反,,與未處理的對照組相比,,丙二醛(MDA)含量明顯降低。此外,,經O-CMC-NPs 處理的幼苗中,,ZmSOD、ZmCAT,、ZmPOD,、ZmTIFY、ZmACO,、ZmPYL2,、ZmNF-YC12 和 ZmEREB180 等應激反應基因的表達水平顯著上調。這些研究結果揭示了 O-CMC-NPs 在增強植物抗逆性方面的新作用,,表明它們有可能在水脅迫條件下保護玉米幼苗,,并促進氧化損傷的恢復。

研究結果表明,,O-CMC-NPs可促進種子萌發(fā),,并提高玉米幼苗在水分脅迫條件下的生理生化特性。O-CMC-NPs對葉綠素含量,、抗氧化酶活性和脂質過氧化作用的積極影響表明,,O-CMC-NPs在緩解玉米水分脅迫方面發(fā)揮著重要作用。對脅迫反應基因的調節(jié)進一步證實了O-CMC-NPs 在增強植物對環(huán)境壓力的適應能力方面的潛力,。這些發(fā)現(xiàn)為應用O-CMC-NPs 提高玉米作物在水脅迫條件下的應答反應提供了寶貴的理論基礎,。

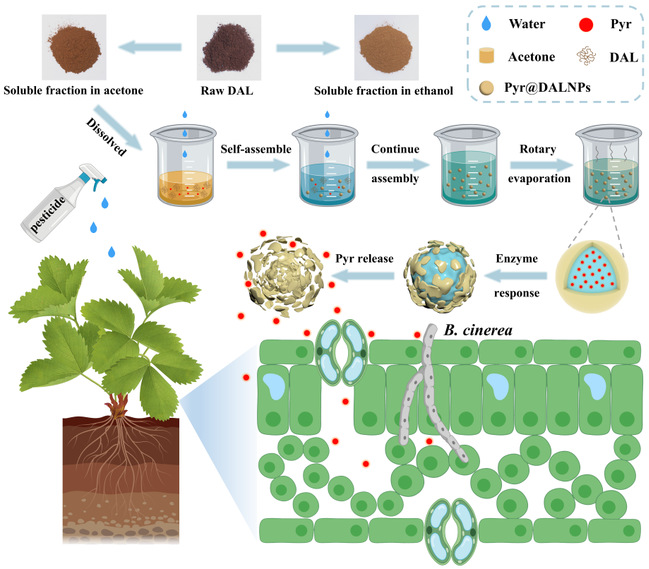

綠色合成木質素納米顆粒可持續(xù)釋放吡唑醚菌酯防治草莓灰霉病

團隊在國際著名雜志International Journal of Biological Macromolecules上發(fā)表了題為“Green synthesized lignin nanoparticles for the sustainable delivery of pyraclostrobin to control strawberry diseases caused by Botrytis cinerea”的研究論文,。碩士研究生劉俊為第一作者,、張志祥教授和張佩文博士后為通訊作者。

木質素因其可再生性,、生物相容性和環(huán)境友好性而成為農用化學品可持續(xù)的原料,。本研究中,通過兩次溶劑萃取純化了原始脫堿木質素(DAL),,采用溶劑自組裝的方法,,將吡唑醚菌酯(Pyr)負載在木質素納米顆粒中,構建了一種酶響應型納米遞送系統(tǒng)(Pyr@DAL-NPs),。

研究結果表明,,所制備的Pyr@DAL-NPs平均粒徑為250.4 nm,載藥率和包封率分別高達54.70%和86.15%。值得注意的是,,在濃度為2 mg/mL的纖維素酶和果膠酶的存在下,,Pyr@DAL-NPs在120 h內Pyr的釋放率達到92.66%。此外,,與市售殺菌劑懸浮劑Pyr SC相比,,Pyr@DAL-NPs的光穩(wěn)定性提高了2.92倍。生測結果表明,,Pyr@DAL-NPs對B. cinerea的體外殺菌活性優(yōu)于Pyr SC,,EC50為0.951 mg/L。生物安全性試驗表明,,Pyr@DAL-NPs有效降低了Pyr對斑馬魚的急性毒性,,對草莓植株的健康生長沒有負面影響。本研究為木質素的應用和環(huán)保型農藥控釋系統(tǒng)的開發(fā)提供了理論基礎,。

徐漢虹/張志祥團隊長期致力于創(chuàng)制農藥納米新劑型,、環(huán)保新乳油、綠色種衣劑和無人機飛防助劑等綠色環(huán)保農藥新劑型,,積累了豐富的多聚糖,、金屬有機框架、二氧化硅,、植物精油等農藥綠色新載體設計經驗,。上述研究得到了國家重點研發(fā)計劃(2023YFD1701103)和廣東省重點研發(fā)計劃(2023B0202080001)等項目資助。

相關論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.4c03451

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134807

https://doi.org/ 10.1016/j.jhazmat.2024.135553

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173761

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134459

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133488

文圖/植物保護學院