近日,我校資源環(huán)境學(xué)院、嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實驗室、廣東省現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)與循環(huán)農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部華南熱帶農(nóng)業(yè)環(huán)境重點實驗室章家恩教授團隊在Nature子刊Nature Climate Change(中科院1區(qū),影響因子31.1)在線發(fā)表題為“Conventional agriculture increases global warming while decreasing system sustainability”的研究論文。團隊還在環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域知名期刊Journal of Cleaner Production(中科院1區(qū),影響因子10.2)在線發(fā)表了題為“Carbon footprint of global rice production and consumption”的論文。

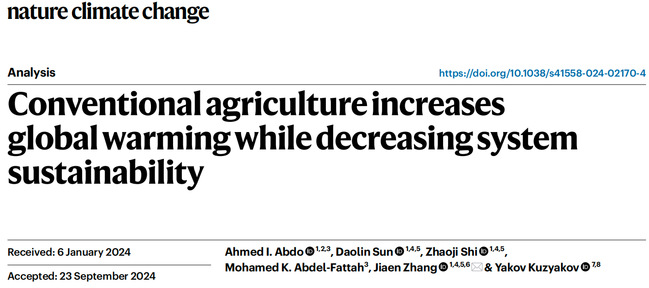

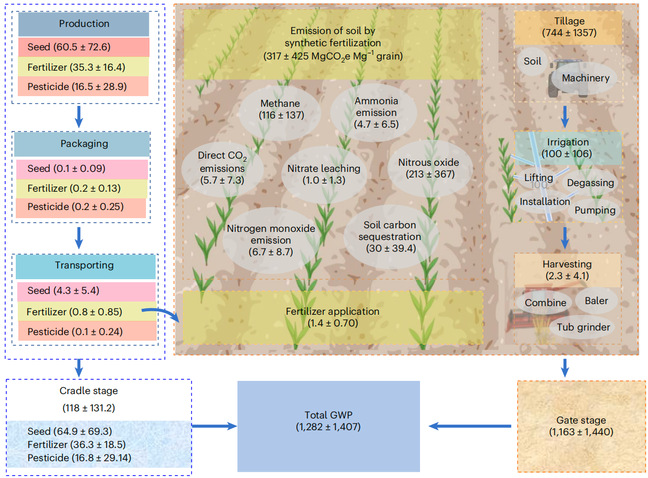

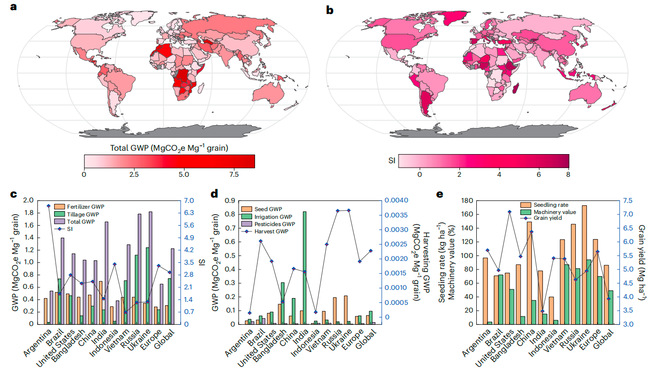

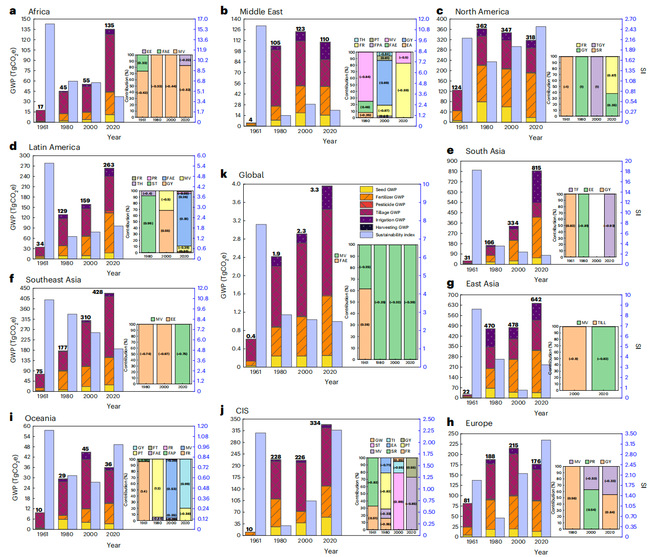

自“綠色革命”以來,農(nóng)業(yè)的集約化生產(chǎn)帶來了作物產(chǎn)量的大幅增長,但同時也增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中人為導(dǎo)致的溫室氣體排放。為回答全球不同國家和地區(qū)主要糧食作物(水稻、小麥、玉米)的常規(guī)集約化生產(chǎn)(“石油農(nóng)業(yè)”生產(chǎn)方式)導(dǎo)致的全球增溫潛勢及系統(tǒng)可持續(xù)水平的差異,該論文開展了全球尺度主要糧食作物“從搖籃(種子)到大門(農(nóng)田生產(chǎn)收獲)”(cradle-to-gate)的綜合量化分析。研究結(jié)果表明,從1961年至2020年,常規(guī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式下主要谷物作物的全球增溫潛勢(GWP)增加了8倍,而其系統(tǒng)可持續(xù)性指數(shù)(SI)下降了3倍,其主要原因(90%)是由于生產(chǎn)過程中肥料使用量和地下水使用量增加10倍,機械化和灌溉面積增加2倍以上。該研究進一步分析指出在全球增溫潛勢高、可持續(xù)性指數(shù)低的一些地區(qū),如南亞地區(qū),其施肥、灌溉和耕作等產(chǎn)生的GWP從1961年到2020年分別增加了83、19和6倍,值得重點關(guān)注。

通過預(yù)測分析表明,到2100年,由于投入品使用效率的降低,農(nóng)業(yè)全球變暖潛力將比2020年增加3倍。但若采用綠色能源(例如可再生能源、生物燃料和太陽能等)和氣候智慧型農(nóng)業(yè)技術(shù)(例如農(nóng)業(yè)投入品精準(zhǔn)施用方案、時間和用量、分次施肥、合理使用抑制劑等),則2100年的全球增溫潛勢將降低到2.3 PgCO2e,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的可持續(xù)性水平將增加4倍。

文章強調(diào)了常規(guī)集約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對全球變暖的影響作用,并在《巴黎協(xié)定》的框架下提出了緩解全球氣候變化的可能方案,且確保在對作物產(chǎn)量沒有負(fù)面影響的前提下增加系統(tǒng)的可持續(xù)性水平。

論文第一作者為我校資源環(huán)境學(xué)院生態(tài)學(xué)學(xué)科在職博士后Ahmed I. Abdo,章家恩教授為論文通訊作者。相關(guān)研究得到廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目(2021B0202030002)、嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實驗室(NT2021010)、廣東省科技計劃項目(2019B030301007)等項目的資助。

圖2 基于生命周期評價的常規(guī)農(nóng)業(yè)集約化生產(chǎn)的全球增溫潛勢

圖3 2020年國家尺度上谷物常規(guī)生產(chǎn)方式下全球增溫潛勢及其可持續(xù)性水平的差異

圖4 全球和區(qū)域尺度上常規(guī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全球增溫潛勢及其可持續(xù)性水平

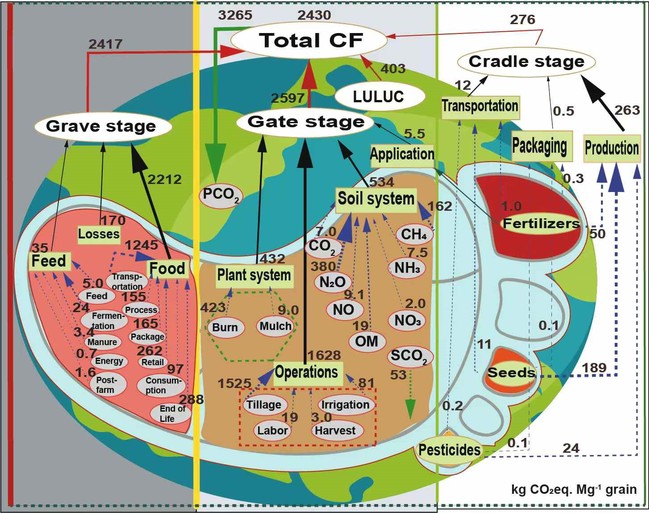

題為“Carbon footprint of global rice production and consumption”的論文,報道了團隊在全球稻谷生產(chǎn)和消費的碳足跡方面的研究成果。該論文運用生命周期評價方法對全球稻谷生產(chǎn)的碳足跡進行了全面量化分析,包括農(nóng)業(yè)投入品(化肥、農(nóng)藥和種子)的生產(chǎn)、包裝、運輸過程,以及在生產(chǎn)過程中土壤和植物系統(tǒng)、田間生產(chǎn)操作以及生產(chǎn)的生物質(zhì)使用及其生命周期結(jié)束的各個環(huán)節(jié)中與溫室氣體排放相關(guān)的直接或間接的碳源和碳匯。

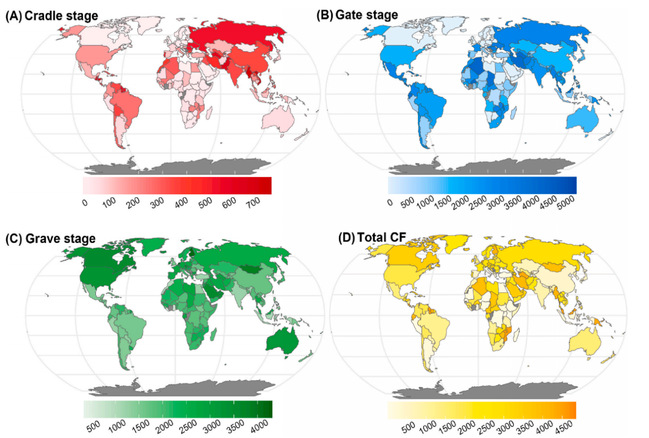

研究結(jié)果表明,從全球尺度而言,2020年,在排除了每噸稻谷3265公斤CO2當(dāng)量的植株生物量中固定的碳后,全球稻谷生產(chǎn)的碳足跡為每噸稻谷2430公斤CO2當(dāng)量。其中46%來自“大門階段”(Gate stage)(農(nóng)田生產(chǎn)收獲階段),42%來自“墳?zāi)闺A段”(Grave stage)(消費階段)。土壤的凈溫室氣體排放、秸稈覆蓋和焚燒以及田間操作分別占“田間生產(chǎn)階段”碳足跡的20%、17%和63%。同時,農(nóng)產(chǎn)品及食物消費對“Grave stage”碳足跡的貢獻(xiàn)為92%。各國稻谷生產(chǎn)的碳足跡差異較大,范圍在每噸稻谷14~4854公斤CO2當(dāng)量之間。從國家尺度上而言,印度尼西亞、印度、越南和俄羅斯的稻谷生產(chǎn)碳足跡分別是全球平均水平的9%、50%、97%和122%。從區(qū)域尺度上而言,東南亞、南亞和東亞是全球水稻生產(chǎn)和消費中大氣二氧化碳負(fù)荷的主要貢獻(xiàn)者,分別占35%、34%和18%。預(yù)計到2100年,由于稻米消費的增長(32%),相應(yīng)的CO2負(fù)荷將增加到3.1 Pg CO2當(dāng)量。對此提出了一系列積極的應(yīng)對策略,包括使用綠色能源、培育具有高收獲指數(shù)的新品種、提高肥料、種子和農(nóng)藥利用效率和減少糧食供應(yīng)鏈中的谷物損失,以期減少60%的CO2負(fù)荷。

論文全面評估了全球稻谷生產(chǎn)全生命周期的碳足跡,為在《巴黎協(xié)定》全球氣候變化框架下減少溫室氣體排放提供了依據(jù),并指出了實現(xiàn)這一目標(biāo)的相關(guān)路徑。

論文第一作者為我校資源環(huán)境學(xué)院生態(tài)學(xué)科博士后Ahmed I. Abdo,章家恩教授為論文通訊作者。相關(guān)研究得到廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目(2021B0202030002)、嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實驗室(NT2021010)、廣東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團隊建設(shè)項目(2023KJ105)、廣東省科技計劃項目(2019B030301007)等項目的資助。

圖5 全球尺度上稻谷生產(chǎn)和消費的碳足跡示意圖

圖6 國家尺度上稻谷生產(chǎn)和消費主要生命周期階段的碳足跡

相關(guān)論文鏈接:

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41558-024-02170-4

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143560

文圖/資源環(huán)境學(xué)院