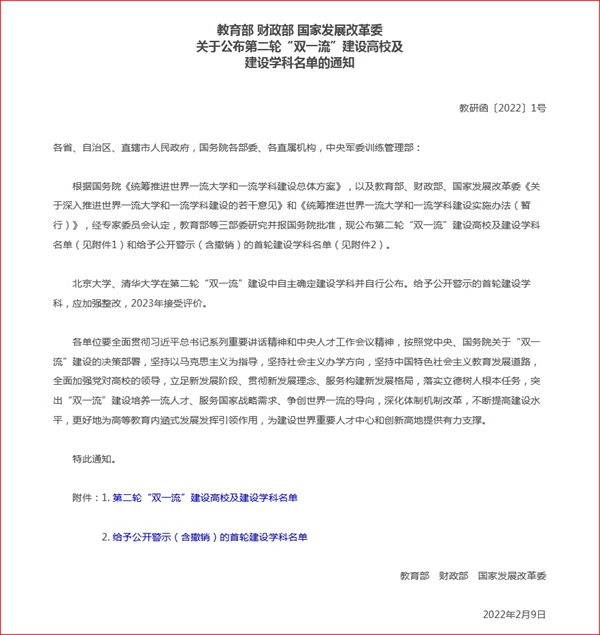

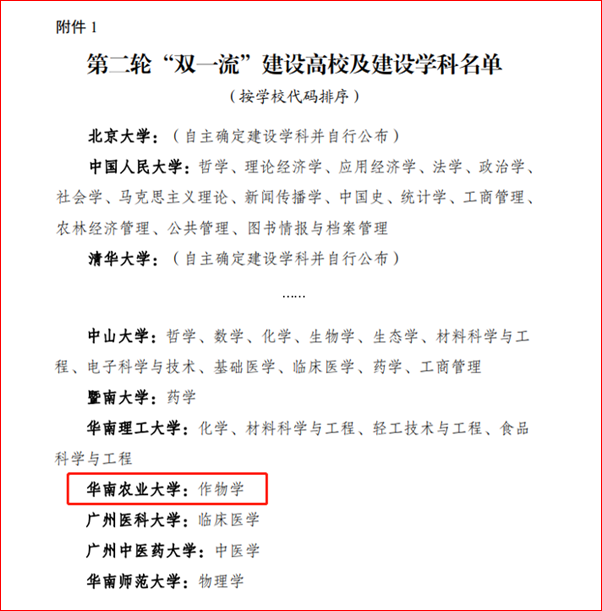

2月14日,教育部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委公布第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)入選。

作為一所以農(nóng)立校的綜合性大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué)的辦學(xué)歷史可追溯至1909年成立的廣東全省農(nóng)事試驗(yàn)場(chǎng)及附設(shè)農(nóng)業(yè)講習(xí)所。1952年,中山大學(xué)農(nóng)學(xué)院、嶺南大學(xué)農(nóng)學(xué)院和廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院的一部分合并組建華南農(nóng)學(xué)院,1984年更名為華南農(nóng)業(yè)大學(xué),至今已有113年的歷史。

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)作物學(xué)科歷史悠久、底蘊(yùn)深厚。我國(guó)“稻作科學(xué)之父”、華南農(nóng)學(xué)院首任院長(zhǎng)丁穎早在上世紀(jì)20年代就率先開(kāi)始了水稻育種與光溫生態(tài)研究,在我國(guó)稻作史上第一個(gè)利用野生稻雜交培育出水稻新品種,奠定了作物學(xué)科發(fā)展的基礎(chǔ)。百余年來(lái),學(xué)科先后培養(yǎng)了包括丁穎、盧永根、黃耀祥、林鴻宣、劉耀光5名院士在內(nèi)的一萬(wàn)多名農(nóng)業(yè)專(zhuān)門(mén)人才,涌現(xiàn)出丁穎、盧永根、劉耀光“一門(mén)三院士”,以“丁穎精神”“盧永根先進(jìn)事跡”為核心的學(xué)科文化一脈相承。

“十三五”以來(lái),作物學(xué)科在團(tuán)隊(duì)、平臺(tái)、項(xiàng)目、成果等方面齊頭并進(jìn),為生物育種、現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展與糧食安全等提供了有力支撐。作為作物學(xué)科重要支撐的植物學(xué)與動(dòng)物學(xué)進(jìn)入ESI全球排名前1‰,農(nóng)業(yè)科學(xué)進(jìn)入ESI全球排名前1%。學(xué)科現(xiàn)有中國(guó)科學(xué)院院士1人、國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體1個(gè)、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)人才10人、省級(jí)重點(diǎn)人才12人;建有亞熱帶農(nóng)業(yè)生物資源保護(hù)與利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家植物航天育種工程技術(shù)研究中心2個(gè)國(guó)家級(jí)科研平臺(tái),教育部農(nóng)科教人才培養(yǎng)基地和國(guó)家實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心各1個(gè)、國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)2個(gè)。

學(xué)科帶頭人劉耀光院士團(tuán)隊(duì)在雜交稻育性控制的分子機(jī)制等研究領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,相關(guān)成果獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng);團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建出高效的植物多基因疊加系統(tǒng)和多基因編輯體系,被全球上千個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用。同時(shí),作物學(xué)科在水稻分子設(shè)計(jì)與秈粳雜交稻育種、航天育種、南方大豆品種選育、新型四倍體水稻創(chuàng)制等方面特色明顯,近年來(lái)在《Nature Genetics》《Nature Communications》《Cell Research》等刊物上發(fā)表一批高水平論文,培育作物新品種56個(gè),在華南地區(qū)大面積推廣。

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)將以“雙一流”建設(shè)作為高質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展的新機(jī)遇和新起點(diǎn),為早日實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)特色世界一流大學(xué)的宏偉目標(biāo)而努力奮斗。